「コピぺ de 関数」FILE_20

今回はいつものコピペde関数と比較してちょっと簡単な内容ですが、ご紹介します。

行も列もたくさんあるデータをいじってると、どこのセルを見ているのかわからなくなります。(私だけ・・・?)

そこで、一行おきにセルに色が塗ってあると、どこのセルを見ているのかとてもわかりやすくなるのでその方法を書いていきます!

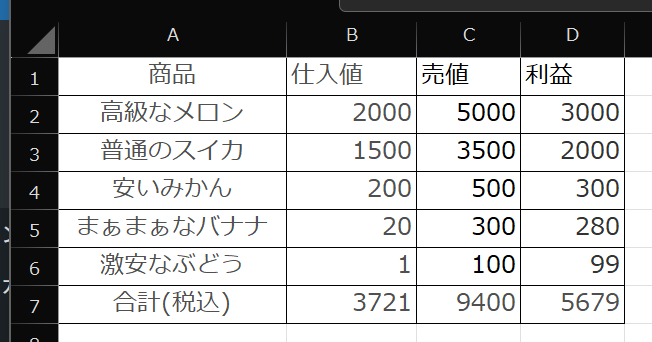

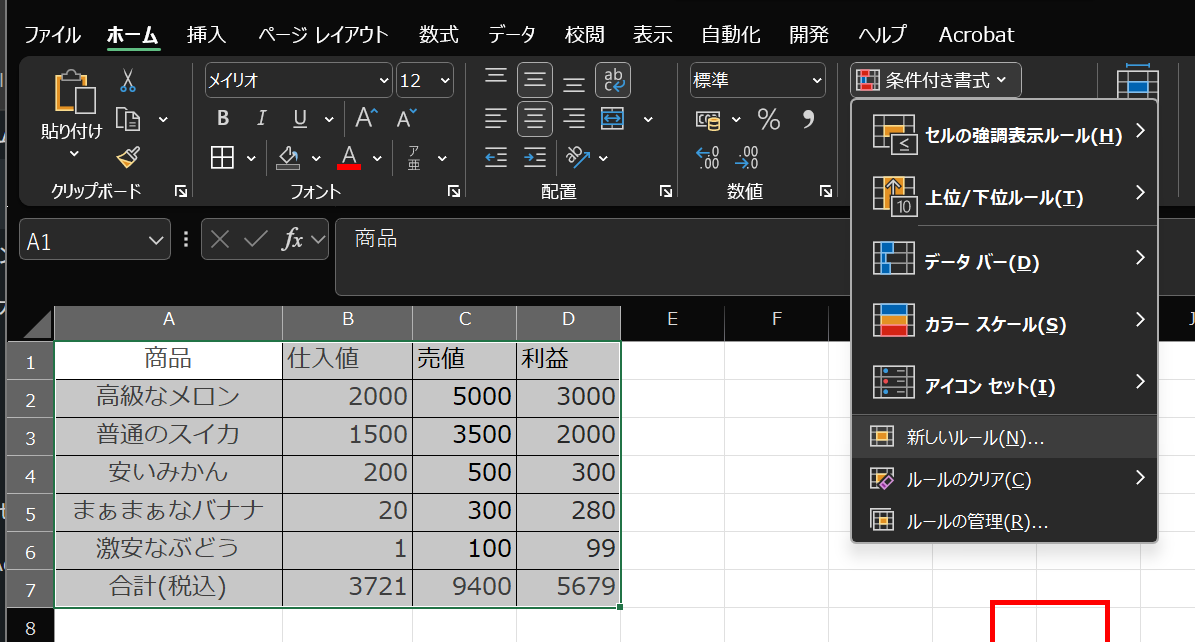

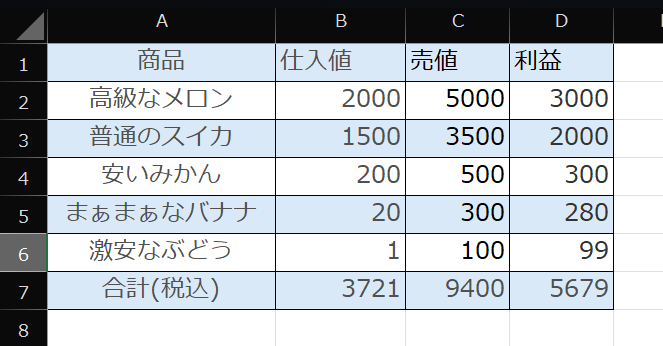

とりあえず、こんな感じのテキトーな表があったとします。

しばらく表を見ているとどの果物がいくらなのか、わかんなくなります。(私だけなのか・・・?)

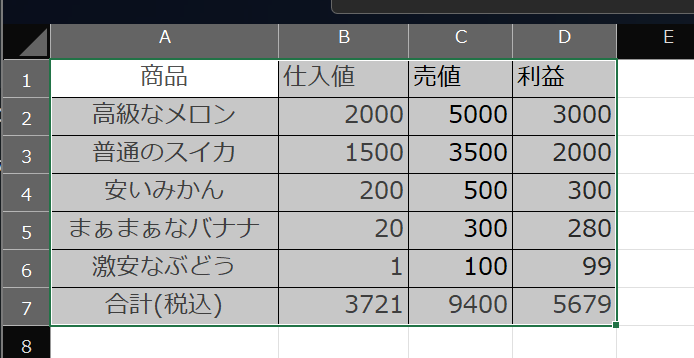

そこで便利なのが、条件付き書式を使った色塗りです。

やり方は簡単です。

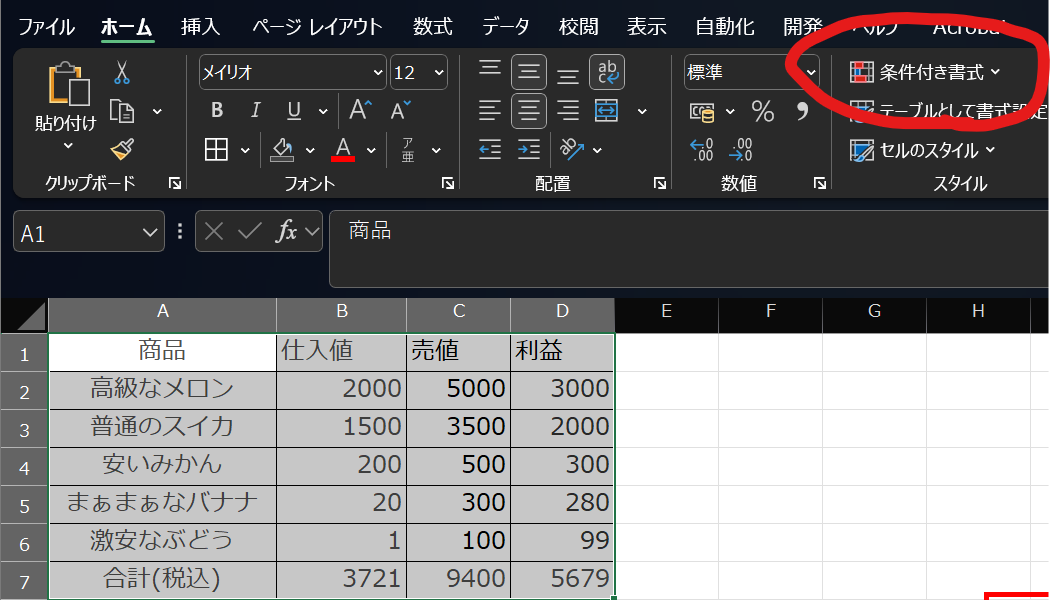

まずは色塗りをしたい範囲を選択します。

今回は、A1セル~D7セルが対象です。

範囲選択したまま、ホームメニューの条件付き書式を選択します。

そして、新しいルールを選択します。

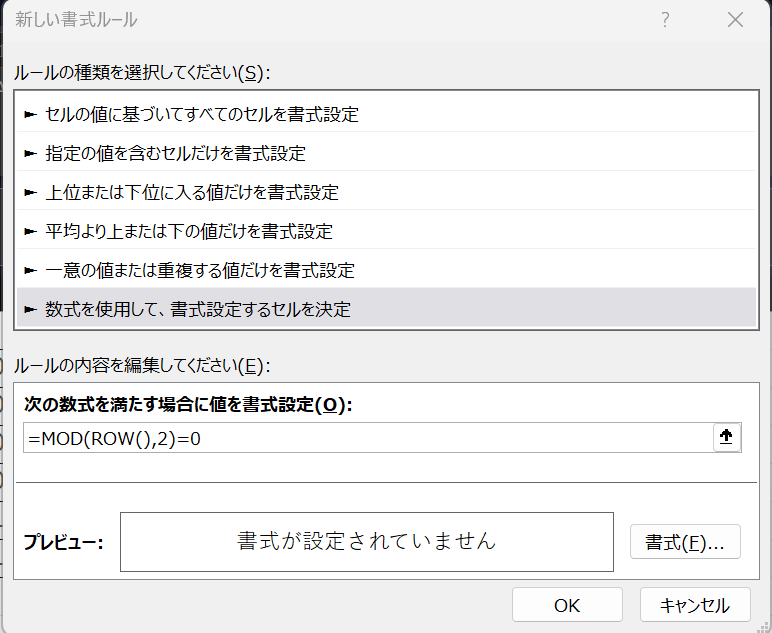

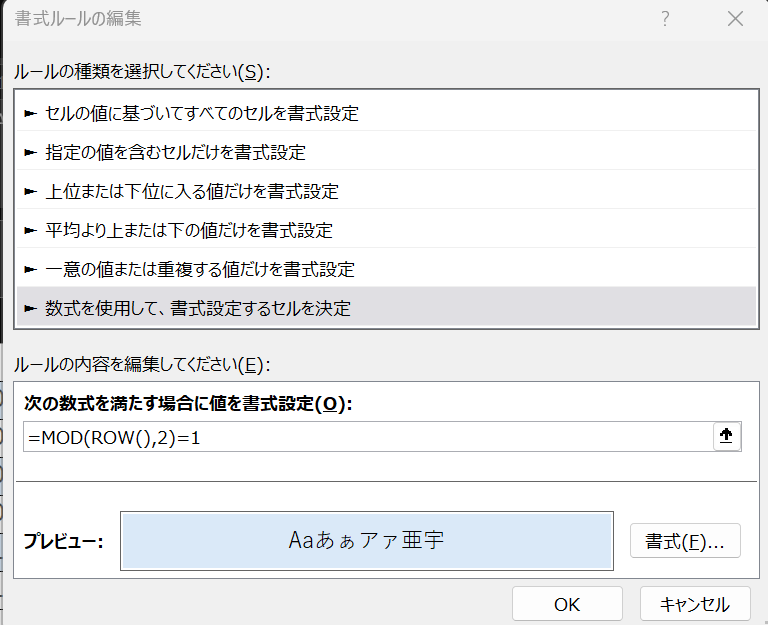

次に、「数式を使用して、書式設定するセルを決定」を選び、数式を入れる枠に、下記の数式をコピペしてください。

=MOD(ROW(),2)=0

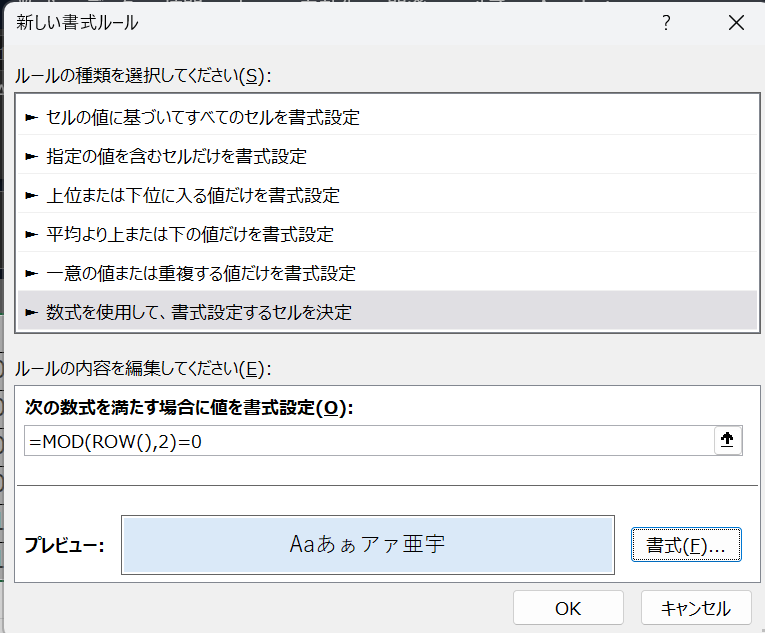

あとは、プレビューの右側の「書式」を選択し、何色に塗りたいかお好みで決めてください。(スクショでは水色)

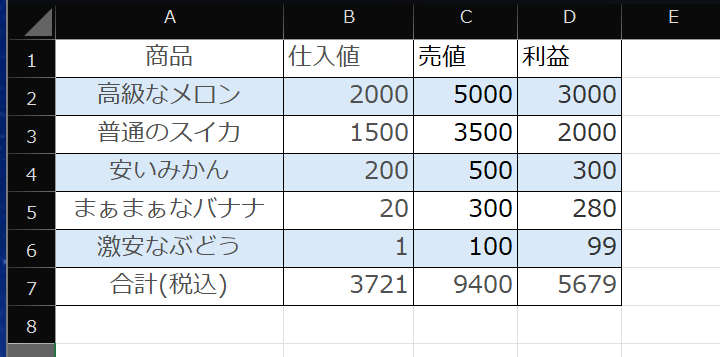

OKを押せば完成です。

数式の中身の話を一応しておきますと、row関数が行数を取得する関数で、mod関数が余りを求める関数です。

つまり、数式の動きとしては、「選択された行を2で割って余りが0なら色を塗る。ざっくりいうなら偶数行の色塗りをする」ということになります。

奇数行の色を塗りたい方は、さっきの関数の最後の「0」を「1」にしてやればOKです。

こんな感じで、今度は奇数行を色塗りできました。

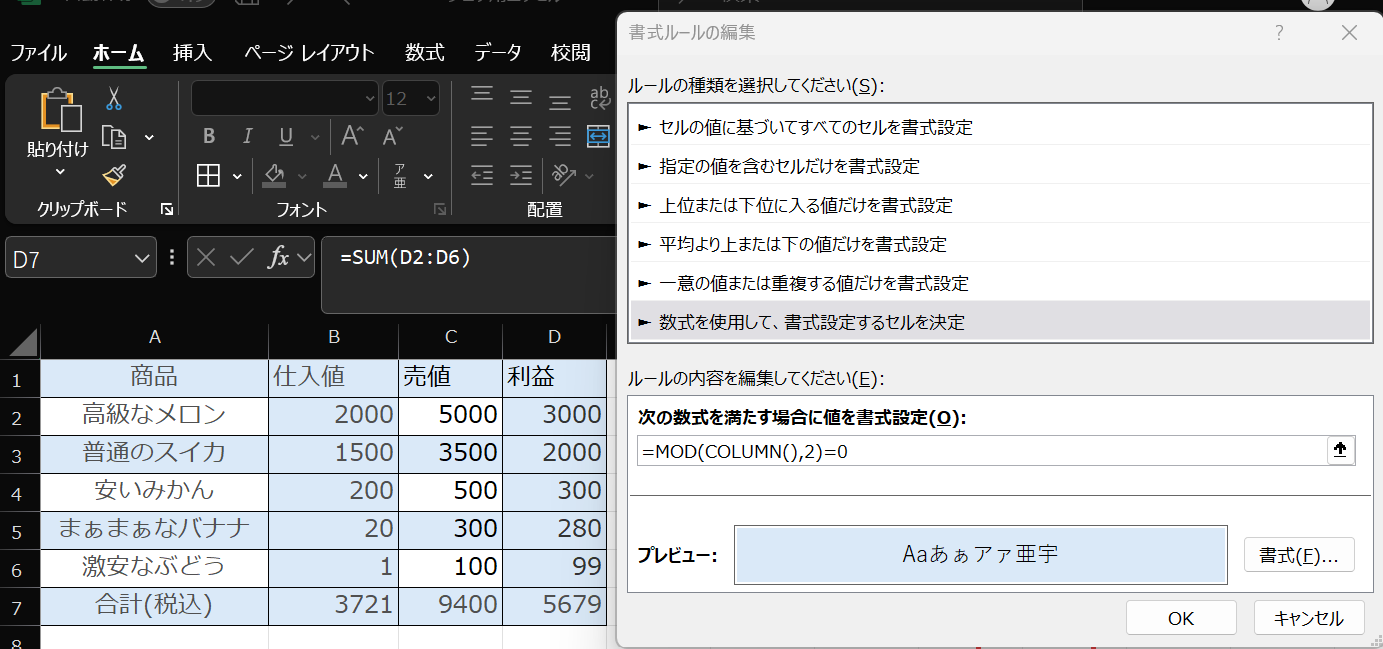

ここまで行の話だけしてきましたが、人によっては列に対して色塗りしたい方もいるかと思います。

そういう方は、さっきと同じように対象範囲を選択した状態で条件付き書式を選択し、数式を下記にしてください。

=MOD(COLUMN(),2)=0

COLUMN関数が列番号を取得する関数ですので、row関数の代わりにCOLUMN関数を使うことで、列に対して色塗ることも可能です。

ぜひ、みなさんもセルを塗りたくってください(^O^)

一つ注意点として、色塗り設定を指定した範囲内でセルのデータをコピーして別のセルにペーストする分には問題ないのですが、カット&ペーストをしてしまうと、色塗り効果が無くなってしまうので注意してくださいね!